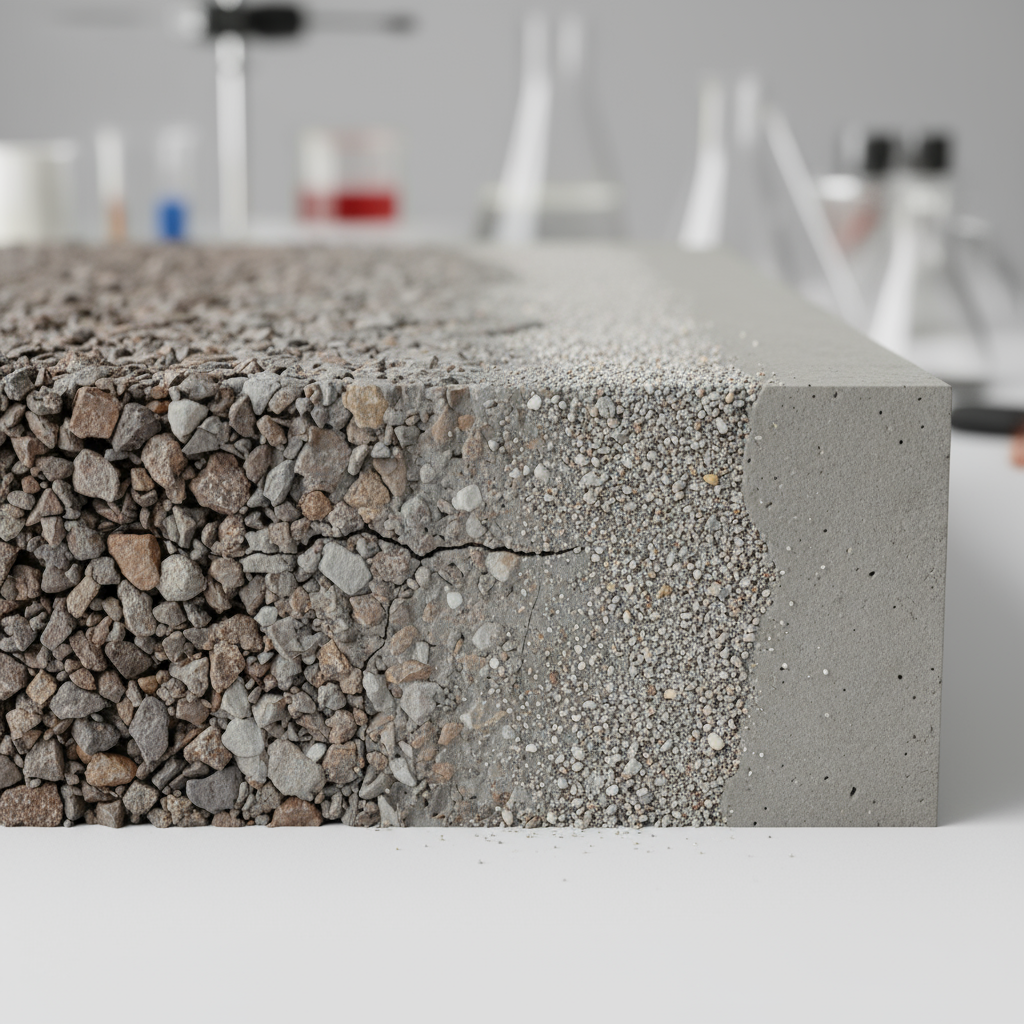

La granulométrie des agrégats influence de manière décisive la résistance mécanique du béton, la durabilité de l’ouvrage et la qualité de la mise en œuvre. L’ajustement précis de la distribution des tailles de grains dans le sable et le gravier permet non seulement d’optimiser la compacité et la faible porosité du béton, mais aussi de réduire les défauts tels que les fissures et le retrait. La maîtrise de ce paramètre permet de produire un matériau plus homogène, performant et plus économique à long terme.

Pourquoi la granulométrie des agrégats est-elle si importante pour la résistance du béton ?

Navigation en article

Le choix d’une granulométrie adaptée assure un assemblage optimal des grains, réduisant les vides présents dans la matrice du béton. Un empilement efficace des particules entraîne :

- Une meilleure résistance mécanique globale

- Une diminution de la quantité de pâte de ciment nécessaire

- Une réduction du retrait et du risque de fissuration

- Une performance accrue face au gel et à l’humidité

À l’inverse, une répartition non équilibrée des tailles ou la présence d’une fraction dominante crée des vides, ce qui fragilise la structure et augmente la consommation de liant sans garantir la durabilité.

Quel lien entre compacité, porosité et performance du béton ?

La compacité dépend fortement de la courbe granulométrique choisie pour les agrégats. Une courbe continue — c’est-à-dire une gradation régulière du plus fin au plus gros — permet de remplir efficacement les espaces et de limiter la porosité.

Une compacité élevée se traduit par :

- Moins de vides d’air à l’intérieur du matériau

- Un passage réduit pour l’eau ou les agents agressifs

- Une robustesse supérieure, même sous charge prolongée

Exemple : Un béton préparé avec seulement deux tailles de granulats, comme du gravier et du sable, aura plus de vides qu’un béton où les tailles intermédiaires comblent les espaces, ce qui rend la structure plus solide.

Quels effets sur la consommation de liant et la surface spécifique ?

La quantité de liant nécessaire dépend de la surface totale formée par les grains à enrober. Plus la granulométrie contient de fines, plus la surface spécifique à couvrir est grande, ce qui demande davantage de pâte de ciment.

Ce phénomène conduit à :

- Une augmentation du coût du béton

- Un besoin accru en eau pour assurer l’enrobage et la maniabilité

- Un risque d’excès de pâte, potentiellement plus poreuse et moins résistante si le dosage n’est pas ajusté

Utiliser trop de gros granulats, en revanche, réduit la zone de contact entre les grains, rendant le béton moins cohésif et moins résistant aux sollicitations.

Comment la granulométrie influence-t-elle le rapport eau/ciment ?

Une courbe granulométrique équilibrée permet d’utiliser moins d’eau pour obtenir une consistance adaptée, ce qui conduit à un rapport eau/ciment plus faible. Ce ratio est essentiel, car il détermine directement densité, résistance et imperméabilité du béton.

En diminuant la quantité d’eau utilisée sans sacrifier la maniabilité, il est possible d’obtenir :

- Un béton plus résistant et durable

- Moins de pores capillaires dans le matériau durci

- Une meilleure tenue face au gel/dégel et à la corrosion

La maîtrise de la granulométrie est donc un levier clé pour optimiser la qualité de tout ouvrage en béton.

Quels sont les atouts d’une granulométrie bien adaptée pour la mise en œuvre ?

Un béton réalisé avec une bonne granularité offre une excellente maniabilité. Cela facilite :

- Le malaxage rapide et homogène

- L’acheminement sur le chantier sans ségrégation

- La mise en place dans les coffrages, même complexes

- Le compactage efficace, limitant les vides internes

Une granularité mal conçue complique ces étapes, augmentant les risques de défauts tels que les nids de gravier ou un mauvais enrobage des armatures.

En quoi la granulométrie aide-t-elle à limiter le retrait et la fissuration ?

Une granularité continue permet de réduire la quantité de pâte de ciment nécessaire, ce qui limite naturellement le retrait du béton au séchage. Un retrait moindre signifie moins de microfissures et une meilleure conservation des propriétés mécaniques à long terme.

Quelques bénéfices directs :

- Réduction des microfissures superficielles

- Meilleure résistance face aux cycles climatiques

- Plus faible sensibilité aux attaques chimiques internes (comme l’alcali-réaction)

Cette approche contribue à la pérennité de la structure.

Quels risques en cas de granulats trop fins ou trop grossiers ?

L’utilisation d’agrégats très fins augmente la surface à enrober, donc la consommation d’eau et de liant, avec pour conséquence :

- Un retrait plus important

- Des risques accrus de fissuration

À l’opposé, des granulats trop grossiers, mal proportionnés, limitent le contact entre les grains. Cela peut conduire à des zones de faiblesse et à une perte de résistance, surtout pour les éléments de faible épaisseur ou de forme complexe. Il est donc crucial d’adapter la granularité pour chaque usage et de viser un étagement harmonieux.