La résistance du béton au gel/dégel est essentielle pour garantir la durabilité des structures exposées à des conditions climatiques rigoureuses. Lorsque l’eau contenue dans le béton gèle, elle augmente de volume, ce qui peut provoquer des fissures, un écaillage en surface et une perte de solidité. Des mesures spécifiques, comme l’ajout de microbulles d’air, aident à limiter les dégâts causés par cette alternance de gel et de dégel, protégeant ainsi la longévité du béton même dans les environnements les plus exigeants.

Comment le béton réagit-il au gel et au dégel ?

Navigation en article

La réaction du béton face au gel/dégel dépend principalement de sa capacité à gérer les pressions internes dues à l’expansion de l’eau lorsqu’elle se fige. Un béton possédant un grand nombre de pores capillaires remplis d’eau est particulièrement sensible. L’expansion de la glace à l’intérieur du matériau peut entraîner :

- Des microfissures internes

- Un écaillage en surface

- Une diminution progressive de la résistance

L’intégration de microbulles d’air (entraînement d’air) dans le béton ressort comme méthode de prévention clé, car ces bulles servent d’espace tampon face à l’expansion de la glace.

Quelles sont les méthodes d’essai utilisées pour évaluer la résistance au gel/dégel ?

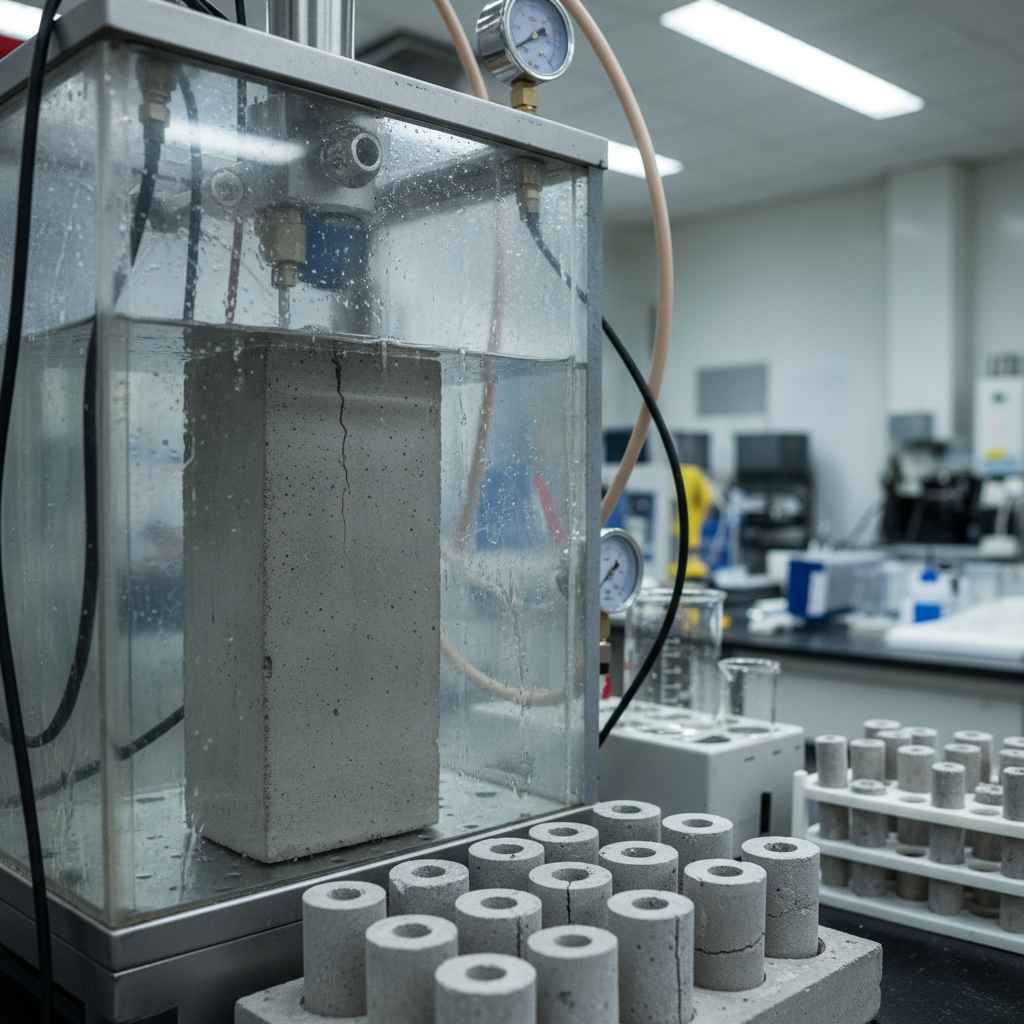

La résistance du béton au gel/dégel est mesurée par des essais normalisés, qui simulent les conditions environnementales extrêmes auxquelles le béton est exposé. Ces tests permettent de vérifier la robustesse du matériau à long terme.

- Préparation des échantillons : Les éprouvettes sont fabriquées selon une recette précise, puis conservées dans des conditions strictes de température et d’humidité pendant plusieurs semaines.

- Saturation en eau : Avant chaque test, les échantillons sont immergés pour imiter une structure déjà humide.

- Exposition aux cycles gel/dégel : Les éprouvettes passent par de nombreux cycles alternant des phases de gel (-18°C) et de dégel (+4°C), reproduisant ainsi les variations climatiques naturelles.

- Contrôle et mesures : À la fin, on évalue l’aspect, la masse, la résistance mécanique, les déformations et l’absorption d’eau.

Ces étapes permettent d’identifier le seuil de résistance et la durabilité du béton soumis à ce type de stress.

Quels sont les critères d’évaluation de la performance au gel/dégel ?

Les critères de performance prennent en compte des mesures précises, permettant de déterminer si le béton saura résister aux cycles gel/dégel sans perdre ses qualités.

- Perte de masse : Elle doit rester généralement inférieure à 5 % après les cycles testés.

- Diminution de la résistance mécanique : On vérifie que la résistance en compression ou flexion ne baisse pas de façon préoccupante.

- Apparition de fissures ou d’écaillage : La présence visible de défauts sert d’indicateur d’une éventuelle fragilisation du matériau.

- Variation des dimensions : Un changement de volume non maîtrisé peut indiquer une résistance inadéquate.

Ces éléments permettent une validation objective de la qualité du béton selon les normes en vigueur.

Quels facteurs influencent la durabilité du béton face au gel/dégel ?

La durabilité du béton dépend de plusieurs paramètres liés à sa composition et à sa mise en œuvre. Les plus importants incluent :

- Teneur en air entraîné : Un pourcentage d’air compris entre 4 et 7 % assure une protection efficace contre les pressions de la glace.

- Rapport eau/ciment : Un rapport faible favorise une structure interne plus dense et moins poreuse.

- Granulométrie adaptée : Une distribution optimale des granulats réduit la quantité d’eau pouvant pénétrer dans la matrice.

- Utilisation d’additifs : La présence de matériaux comme les cendres volantes ou la microsilice améliore la performance générale du béton.

L’équilibre entre ces éléments détermine la qualité finale du béton en conditions réelles.

Quels sont les principaux dommages causés par les cycles gel/dégel ?

Les altérations observées sur les ouvrages soumis au gel/dégel peuvent être multiples. Parmi les plus courantes se trouvent :

- Écaillage superficiel : Usure de la fine couche supérieure visible sous forme d’écailles ou de desquamation.

- Fissures internes : Création de microfissures qui fragilisent la structure à long terme.

Ces désordres ne nuisent pas seulement à l’aspect du béton, mais aussi à sa capacité à supporter des charges et à durer dans le temps.

Existe-t-il des essais complémentaires pour une évaluation plus poussée ?

Plusieurs tests additionnels permettent d’affiner la compréhension de la résistance du béton au gel/dégel :

- Essais en environnement salin : Ils simulent l’effet combiné des cycles gel/dégel et de l’application de sel, comme sur les routes ou trottoirs urbains.

- Étude du réseau de bulles d’air : Grâce à la microscopie, on analyse la taille et la répartition des bulles intégrées pour s’assurer de leur efficacité.

Ces méthodes offrent une vision plus précise de la performance du béton dans des contextes variés.