La carbonatation du béton armé désigne la transformation du béton suite à la réaction du dioxyde de carbone de l’air avec ses composants. Ce phénomène naturel, lent mais constant, affecte la protection des armatures en acier et peut, avec le temps, compromettre la sécurité et la durabilité des structures en béton armé. Comprendre les mécanismes, les risques et les moyens de prévention liés à la carbonatation permet de mieux préserver les ouvrages et d’allonger leur vie utile.

Qu’est-ce que la carbonatation du béton armé ?

Navigation en article

La carbonatation correspond à la réaction chimique qui a lieu entre le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère et les constituants alcalins du béton, essentiellement l’hydroxyde de calcium produit par l’hydratation du ciment. Ce contact entraîne la formation de carbonate de calcium, modifiant les propriétés du béton et abaissant progressivement son pH.

- Le CO₂ s’infiltre dans les pores du béton

- Il réagit avec l’hydroxyde de calcium (Ca(OH)₂)

- Il se forme du carbonate de calcium (CaCO₃)

- Le pH du béton diminue fortement

Un pH élevé protège naturellement l’acier, tandis que sa baisse ouvre la voie à la corrosion des armatures. Ce processus, souvent invisible au début, peut provoquer de sérieux problèmes structurels sur le long terme.

Pourquoi la carbonatation pose-t-elle problème ?

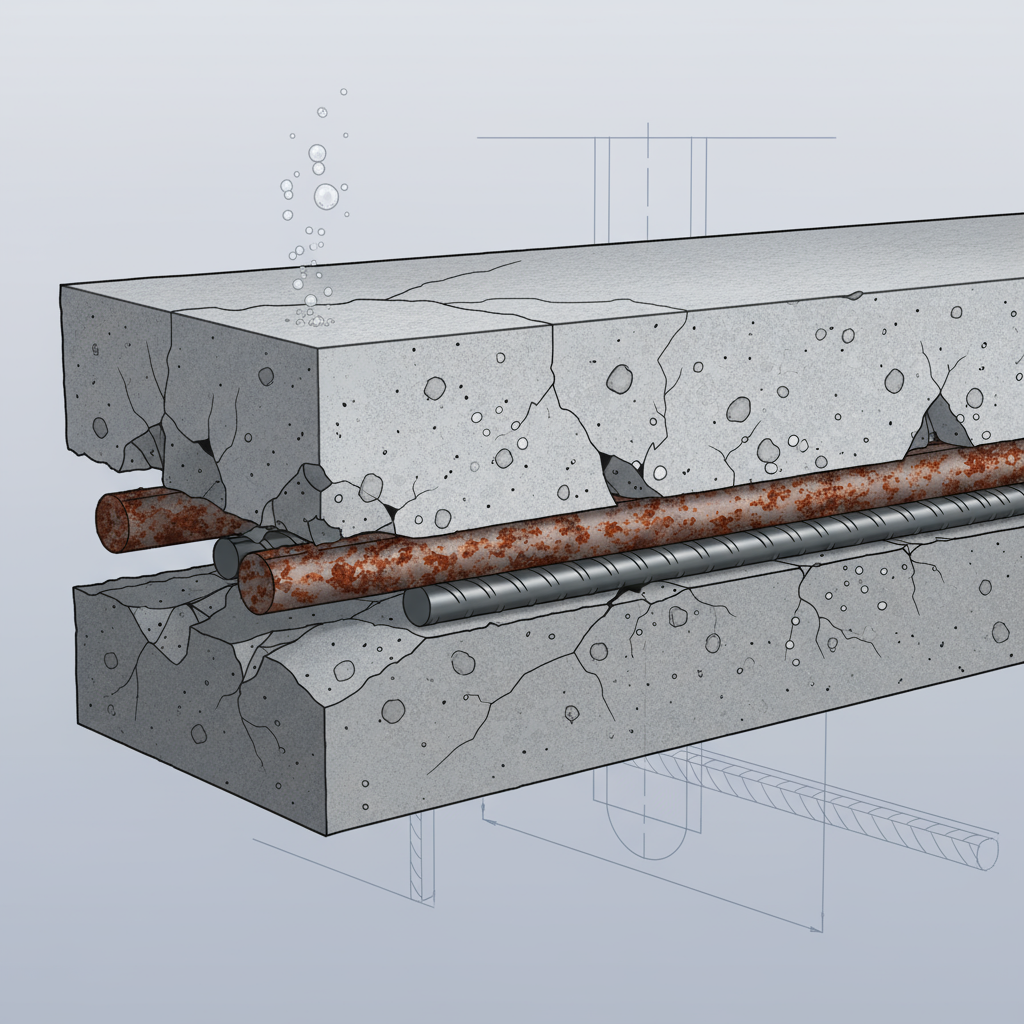

Lorsque la carbonatation progresse et atteint les aciers du béton armé, la barrière protectrice est détruite. Les armatures deviennent alors vulnérables à la corrosion si l’eau et l’oxygène sont présents. Cela conduit à une dégradation de la structure pouvant menacer sa stabilité.

- Corrosion des aciers de renfort

- Apparition de fissures et éclatement du béton

- Réduction de la résistance mécanique

- Augmentation des coûts d’entretien

Un béton armé carbonaté perd ainsi progressivement ses caractéristiques initiales de solidité et de durabilité.

Quels sont les signes visibles de la carbonatation ?

Certaines manifestations extérieures laissent deviner la présence ou le stade avancé du phénomène.

- Fissures linéaires ou ramifiées sur les surfaces en béton

- Décollement du revêtement ou éclats du béton

- Présence de taches de rouille sur les zones armées

- Émission de poussières blanches (efflorescence)

Ces indices signalent souvent que la carbonatation a déjà progressé en profondeur et a commencé à affecter les armatures.

Quels sont les facteurs qui accélèrent la carbonatation ?

Plusieurs causes naturelles ou liées à la conception même du béton armé peuvent accélérer la carbonatation.

- Béton poreux ou mal compacté

- Faible épaisseur de recouvrement des armatures

- Ciment sous-dosé ou de mauvaise qualité

- Absence ou inefficacité du traitement de cure du béton

- Exposition du béton à un air enrichi en dioxyde de carbone

- Humidité relative modérée (zone non totalement sèche, ni saturée)

Des exemples sont fréquents sur les balcons exposés à la pollution urbaine, les parkings aériens ou les structures insuffisamment protégées.

Quels sont les risques pour la solidité des structures ?

La réduction du pH et la corrosion qui en découle fragilisent la structure du béton armé. L’acier attaqué gagne en volume, créant des pressions internes qui fissurent puis éclatent le béton autour des armatures. À terme, cela peut entraîner :

- Perte progressive de la capacité portante

- Mise en danger de la sécurité collective

- Nécessité d’interventions de réparation ou de réhabilitation coûteuses

Dans certains cas, une détérioration non traitée peut même causer l’effondrement partiel ou total de l’ouvrage concerné.

Exemples de mesures de prévention et d’entretien

Il existe plusieurs solutions pour limiter ou retarder la carbonatation du béton armé. Les mesures préventives adoptées dès la conception renforcent la durabilité des ouvrages.

- Utilisation de bétons à faible porosité et à recouvrement suffisant

- Application de revêtements imperméabilisants sur les surfaces exposées

- Inspection régulière des structures, en particulier dans les zones à risque

- Réparations rapides des microfissures ou parties endommagées

- Emploi d’inhibiteurs de corrosion ou d’aciers inoxydables dans les environnements sévères

Pour les ouvrages anciens, l’identification précoce et le traitement ciblé des zones affectées jouent un rôle clé pour freiner la dégradation.